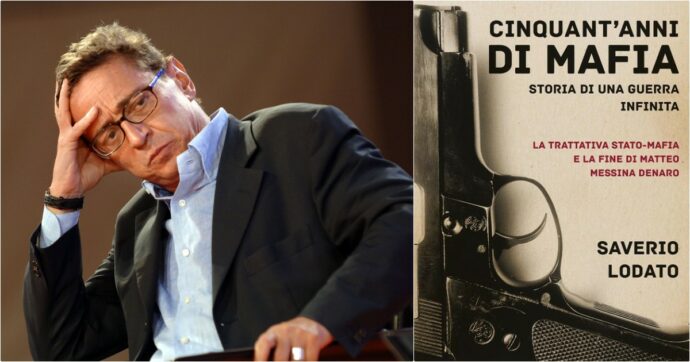

L’INTERVISTA – Il giornalista Saverio Lodato è autore di Cinquant’anni di mafia (Rizzoli), una sorta di enciclopedia della storia di Cosa nostra. Fin dagli anni ’80 ha raccontato tutte le vicende mafiose più delicate, prima per il quotidiano L’Ora e poi per L’Unità. Nel 32esimo anniversario della strage di Capaci dice: “È tornata la vecchia e peggiore politica. Un vasto schieramento che non accetta più un principio: i mandanti di quelle stragi vanno ricercati ancora oggi”

(di Giuseppe Pipitone – ilfattoquotidiano.it) – Saverio Lodato è arrivato a Cinquant’anni di mafia. È il titolo del suo ultimo libro, una sorta di enciclopedia della storia di Cosa nostra, che il giornalista aggiorna periodicamente. L’ultima versione è uscita in questi giorni per Rizzoli, proprio alla vigilia del 32esimo anniversario della strage di Capaci. La prima s’intitolava ancora soltanto Dieci anni di mafia: fu presentata personalmente da Giovanni Falcone, addirittura per due volte a Roma e alla festa nazionale dell’Unità di Modena. ” È l’unico libro sulla mafia che fece in tempo a presentare quand’era in vita. E a Palermo venne a presentarlo Paolo Borsellino. Non è vero che i magistrati di allora non presentavano libri: Falcone scrisse addirittura un articolo su Micromega“, ricorda Lodato, cronista di razza con un esperienza pluridecennale. Sin dagli anni ’80 ha raccontato tutte le vicende mafiose più delicate, prima per il quotidiano L’Ora e poi per L’Unità: dalla guerra dei corleonesi di Totò Riina, alle stragi e poi al “processo del secolo”, cioè quello a Giulio Andreotti, fino alla Trattativa Stato-mafia. Oggi ha una rubrica su Antimafia Duemila in cui commenta le questioni politico giudiziarie più controverse.

Lodato, recentemente per motivare il cosiddetto bavaglio imposto a magistrati e forze dell’ordine ci è stato detto che i giudici devono tornare all’antico riserbo tenuto da Falcone e Borsellino. Lei che ne pensa?

Che sono balle dette da persone in malafede o anagraficamente ignoranti. Posso farle un esempio, se vuole.

Prego.

Falcone, Borsellino, Antonino Caponnetto e gli altri magistrati del pool Antimafia convocarono una conferenza stampa al Palazzo di Giustizia di Palermo per annunciare al mondo intero che si era pentito Tommaso Buscetta. E la convocarono un minuto dopo aver firmato gli ordini di cattura. Cosa che in quel momento non sapevano neanche gli avvocati di Palermo.

Oggi non potrebbero farlo.

Falcone andava alle feste dell’Unità, scriveva su Micromega, andava da Maurizio Costanzo e lo stesso faceva Borsellino. Come avevano già fatto prima di loro Rocco Chinnici e Gaetano Costa. E tutti andavano nelle scuole a parlare con gli studenti. Sa perché lo facevano?

Perché?

Si rendevano conto che per sconfiggere la mafia bisognava collegarsi all’opinione pubblica. Andava rotto un blocco sociale e quindi con l’opinione pubblica bisognava assolutamente parlare.

Dalla collaborazione di Buscetta sono passati 40 anni, dalla strage di Capaci 32: che clima si respira in questo Paese?

È tornata la vecchia e peggiore politica. Noi abbiamo assistito al ritorno di personaggi come Marcello Dell’Utri e Totò Cuffaro. Hanno fatto da sponsor alla candidatura dell’attuale sindaco di Palermo, con l’appoggio di noti intellettuali cittadini. Hanno puntato sul fatto che avendo entrambi scontato la loro pena, essendo stati in carcere, avevano libertà di movimento e potevano tornare a fare politica. Quindi abbiamo visto tornare alla ribalta quelle forze che erano state pesantemente compromesse nei momenti più alti di mobilitazione popolare contro la mafia a Palermo. Difatti, al di là degli anniversari, quella mobilitazione non mi pare che ci sia più.

C’è stato un affievolimento generale sul fronte della lotta alla mafia. Secondo lei come mai?

Facciamo i conti con una scuola di pensiero portata a sostenere che la mafia è stata debellata, che non esiste più e se esiste non è più mafia. E che dopo le stragi lo Stato riuscì, dal punto di vista repressivo, a sconfiggere la componente militare di Cosa Nostra.

Non è d’accordo?

È vero, i grossi latitanti sono stati tutti assicurati alla giustizia. Ma da questo a dire che la mafia non esiste più il passo è molto lungo.

Da chi è composta questa scuola di pensiero?

Da parte della magistratura, da tantissimi avvocati che si occupano di queste vicende, da forti componenti giornalistiche e anche da professori universitari che affrontano a vario titolo la materia. Un vasto schieramento che non accetta più un principio: i mandanti di quelle stragi vanno ricercati ancora oggi.

Questa è ancora oggi la madre di tutte le partite?

Trentacinque anni fa, nell’intervista che mi fece all’Addaura, Giovanni Falcone parlò di menti raffinatissime. La domanda è: sono state individuate queste menti raffinatissime?

Che risposta si dà?

A me non sembra che tra i condannati per mafia in Italia ci siamo molte menti raffinatissime. Ci sono tantissimi esponenti dell’ala militare della mafia che sono stati condannati con sentenze definitive e passate in giudicato, ma poche menti raffinate. Da questo punto di vista è come se per trentacinque anni, da quell’intervista di Falcone, la giustizia sia rimasta ferma.

È rimasta ferma o hanno fatto in modo che rimanesse ferma?

Diciamo che su un argomento del genere – dopo la retorica che c’era stata in Italia, con la possibilità di sconfiggere definitivamente la mafia all’indomani delle stragi del ’92 – io direi che qualcuno ha fatto di tutto affinchè rimanesse ferma.

Che cosa sono queste menti raffinatissime?

Falcone fu chiaro: ci sono menti raffinatissime che dirigono la mafia dall’esterno. Il che non escludeva il coinvolgimento della mafia, ma Falcone già in quell’intervista avanza apertamente il sospetto che queste menti fossero all’opera. Ne era convinto e mise in relazione questo sospetto col fallito attentato all’Addaura, nei giorni in cui a Palermo l’incredibile vulgata era che Falcone stesso si fosse messo l’esplosivo davanti casa.

Oggi sembra che all’epoca fossero tutti sostenitori di Falcone.

Un mese prima del fallito attentato, era finito su tutti i giornali perché accusato di avere pianificato – insieme a Gianni De Gennaro – il ritorno a Palermo di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno per organizzare la controffensiva dei nemici dei corleonesi a Ciaculli. Nell’estate del 1988 si erano insediati il nuovo capo della Squadra mobile Arnaldo La Barbera e l’Alto commissario per la lotta alla mafia Domenico Sica. Chiesi a Falcone un parere su questi arrivi e lui mi disse: “Sono venuti tutti e due a Palermo per fottermi”. Sappiamo cosa è poi emerso su La Barbera, mentre mi pare che di Sica si parli sempre troppo poco.

Perché secondo lei?

Forse perché si è perduta memoria di quegli anni.

Oggi invece La Barbera, che è morto da più di vent’anni, è sospettato di aver gestito il depistaggio di via d’Amelio, ma anche di essersi appropriato dell’agenda rossa di Borsellino. Che opinione si è fatto?

La domanda che mi pongo è: ma perché La Barbera avrebbe fatto tutto questo? E avrebbe potuto fare tutto da solo?

Da cronista di giudiziaria lei è stato un testimone diretto di quel periodo. Le chiedo: a quali indagini erano interessati Falcone e Borsellino prima di morire?

Bisogna partire dall’inizio, cioè dal Maxiprocesso e dunque dalla lotta al braccio militare di Cosa nostra. Il Maxi si conclude nel 1987, appena due anni prima si era registrata una stagione di sangue: vengono uccisi poliziotti che erano collaboratori di Falcone, di Borsellino e del pool Antimafia. Da Ninni Cassarà a Beppe Montana e a Calogero Zucchetto. E già lì si era cominciata a percepire la sensazione che dietro ai mafiosi ci potessero essere altre identità.

A cosa si riferisce?

Pensiamo, per esempio, a quando Falcone, dopo l’omicidio di Cassarà, mi dice: “Noi possiamo fare tutta la guerra alla mafia che vogliamo, ma se lo Stato non arresta i latitanti rimaniamo sempre al punto di partenza”. Lui vedeva a quei tempi una mancata partecipazione dello Stato alla lotta che veniva portata avanti, per la prima volta, dal pool di Palermo. Qualche anno dopo parlerà quindi delle menti raffinatissime. In pratica si darà una risposta sui motivi di quella mancata lotta. Non dimentichiamo che poche settimane dopo l’attentato all’Addaura vengono uccisi Nino Agostino ed Emanuele Piazza. E anche in quell’occasione Falcone lascia intendere che siamo in presenza di menti raffinatissime perché dice: “Questi sono delitti fatti contro di me”.

Il caso Agostino è stato riaperto solo pochi anni fa: oggi abbiamo il boss Nino Madonia condannato in Appello e Gaetano Scotto ancora sotto processo in primo grado. C’è un problema di celerità della giustizia?

Sono passati 35 anni, di cosa stiamo parlando? Qui c’è stato un fermo immagine che è stato imposto dall’alto.

Un’imposizione che vale ancora?

Certamente. Ancora oggi, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi. Le pongo io una domanda: ma Falcone e Borsellino perché sono stati uccisi? Quali sono stati gli esecutori e i mandanti? La Cupola, Riina, Brusca, Bagarella… e poi?

Nell’ultimo periodo da procuratore aggiunto di Palermo, Falcone si interessava agli elenchi di Gladio.

Ecco, quindi ci spostiamo ancora una volta sul tema delle menti raffinatissime.

Che ricordo ha delle indagini di Falcone su Gladio?

Ci fu una polemica violentissima di Falcone con Piero Giammanco, che era il suo capo. Falcone lascia traccia del suo interessamento su Gladio nel suo diario, quello che poi sarebbe stato pubblicato da Liana Milella dopo le stragi del ’92. Lì racconta chiaramente di essere stato ostacolato da Giammanco nel suo tentativo di mettersi in contatto con i giudici romani che indagavano su Gladio. E Gladio ritorna sempre, sino alla fine della vita di Falcone.

Cioè?

Quella è una pista di eversione nera che riporta alla strage di Bologna, allo stragismo, ai delitti politici cioè quelli di Piersanti Mattarella, Pio La Torre e Michele Reina: il tutto connesso con una mafia che aveva rapporti con la criminalità politica. Tanto è vero che sia Madonia che Scotto, accusati poi dai giudici di essere tra i mandanti dell’omicidio Agostino, erano entrambi considerati – all’interno della stessa mafia, dagli stessi collaboratori di giustizia e persino da Riina – persone che avevano rapporti con i servizi segreti dell’epoca. Quindi c’era la figura del mafioso, però poi dietro il mafioso c’era un uomo dei servizi e, ancora dietro, c’era un uomo dell’eversione nera.

Una matrioska criminale.

Stiamo parlando delle cose di allora, ma il problema è che stiamo parlando anche delle cose di oggi. È importante mettere in evidenza che non stiamo facendo archeologia. Vogliono farla apparire così, ma è attualità e non è ancora risolta. La prova è che processi come quello per il duplice omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio non trovano ancora oggi risposta. Così come siamo ormai giunti a una mezza dozzina di processi sulla strage di via d’Amelio. Eppure continuano a mancare pezzi di verità.

Che opinione ha sull’ultima inchiesta che coinvolge Mario Mori? Dopo essere stato assolto in tre processi, ora lo indagano per le stragi del ’93: in tanti sostengono che mettere sotto inchiesta un 85enne sia una forma di persecuzione.

Si discute in questi giorni di riforma della giustizia, di separazione delle carriere, stretta sulle intercettazioni telefoniche e sui trojan, abolizione dell’abuso d’ufficio. A me pare che per concludere bene il lavoro il ministro Carlo Nordio abbia dimenticato l’ultima cosa.

Sarebbe?

Beh. Modificando l’articolo del codice penale in base al quale il reato di strage non cade mai in prescrizione si potrebbe assicurare al generale Mori una tranquilla vecchiaia. In questo modo si potrebbe anche comunicare ai familiari delle vittime che devono accontentarsi delle verità raggiunte sin qui e che la ricerca dei mandanti è una pratica ormai andata in archivio.

(Ha collaborato Salvatore Frequente)

Magari cercare anche al di là dell’Oceano, chissà…

"Mi piace"Piace a 1 persona