La fotografia vera non è sul palco, è nei corridoi

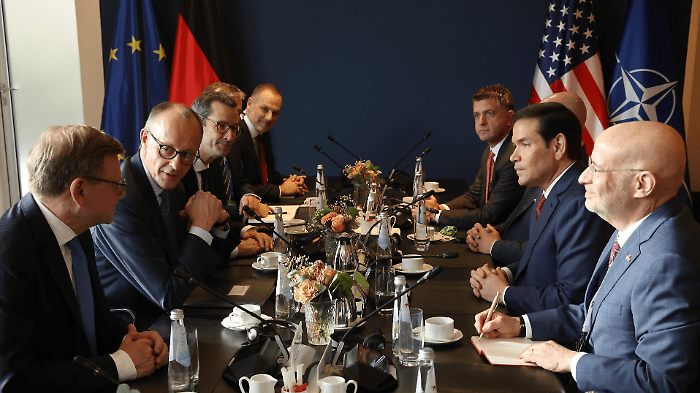

(Giuseppe Gagliano – lafionda.org) – La Conferenza sulla sicurezza di Monaco (13-15 febbraio 2026) si è chiusa nel solito modo: grandi formule, grandi promesse, grandi aggettivi. Ma la politica internazionale non si misura con gli aggettivi: si misura con chi decide l’ordine del giorno e, soprattutto, chi può permettersi di disertarlo. Quando Marco Rubio salta all’ultimo minuto il vertice “Formato Berlino” sull’Ucraina a margine della conferenza, la sostanza è tutta lì: gli europei possono anche riempire una sala, ma se il segretario di Stato americano non si siede, quel tavolo scende di categoria. Non è un incidente, è gerarchia.

E la gerarchia è ancora più chiara guardando a ciò che Rubio fa subito dopo: una tournée mirata verso i governi “utili” per Washington in Europa orientale, con tappe a Bratislava e Budapest e incontro annunciato con Viktor Orbán. È la versione contemporanea dell’alleanza: non abbandono, selezione delle leve e degli interlocutori.

La dottrina del logoramento: la guerra come metodo, non come emergenza

Friedrich Merz, aprendo la conferenza, mette in parole una linea che a Monaco circola sottotraccia da mesi: la guerra finirà solo quando la Russia sarà “esausta” economicamente e forse militarmente. E quindi “dobbiamo fare tutto” per portarla a quel punto. Non è una posizione negoziale: è un orizzonte di consumo, un’idea di politica trasformata in prova di resistenza.

In questo schema ogni settimana non è più una tragedia da fermare, ma un pezzo di pressione “utile”. E quando la politica si abitua a considerare “utile” la durata di una guerra, allora la guerra smette di essere l’eccezione e diventa la normalità.

La soglia militare: quando “più forza” significa più rischio

Il passaggio più delicato, a Monaco, è la tentazione di confondere la pace con l’aumento indefinito della posta. Lindsey Graham parla apertamente di dare all’Ucraina missili Tomahawk per colpire in profondità infrastrutture cruciali. Qui il confine è sottile: “costringere a negoziare” può diventare, con una sola decisione, “allargare la guerra”. E quando il controllo dell’escalation è incerto, l’escalation diventa una variabile autonoma.

La Cina che “concede” un diritto e intanto descrive l’Europa

In parallelo, Wang Yi offre all’Europa una frase che suona gentile ma è tagliente: l’Europa “ha il diritto” di partecipare ai negoziati, perché il conflitto è sul suo continente, e non dovrebbe essere “nel menù” ma “al tavolo”. È un promemoria più che un invito: vi riconosciamo una legittimità, ma non vediamo ancora una capacità.

E infatti la contraddizione resta: l’Europa rivendica presenza, ma fatica a produrre una proposta autonoma che non sia la prosecuzione della pressione fino al cedimento dell’avversario.

Economia: l’Europa paga, l’urgenza decide dove si compra

Il lato economico completa il quadro. L’Unione ha impostato per il 2026-2027 un pacchetto da 90 miliardi in prestiti a Kiev, con 60 miliardi destinati a spese di difesa e acquisti militari. E soprattutto, nelle parole della Commissione, c’è il “principio a cascata”: prima si compra in Ucraina o nell’Unione; se non si può “in tempo”, si compra fuori. Traduzione politica: l’urgenza bellica spinge verso il fornitore che consegna più rapidamente, e oggi quel fornitore è spesso americano. La dipendenza industriale cresce proprio mentre si promette autonomia.

Qui l’Europa paga due volte: sostiene la tenuta ucraina e, per sostenerla, accelera una filiera d’acquisto che rischia di consolidare altrove capacità produttive e standard tecnologici.

Gli Stati Uniti non si ritirano: restano dove contano

Il gesto di Rubio non è un addio. È un segnale di riposizionamento. La presenza americana resta decisiva nelle funzioni che contano davvero: intelligence, tecnologia, coordinamento, deterrenza. L’onere quotidiano – politico, economico, sociale – tende invece a scivolare sugli europei. È l’asimmetria moderna: indispensabili nei nodi che impediscono l’autonomia altrui, più leggeri nei costi della permanenza.

Londra rientra dalla finestra e Parigi alza la voce

A Monaco torna a essere dicibile ciò che fino a poco fa era quasi un tabù: deterrenza europea, opzioni nucleari, architettura comune. Keir Starmer spinge l’idea che la potenza militare sia la “valuta” del secolo e che l’Europa debba prepararsi a scenari duri. Sullo sfondo, si discute di meccanismi comuni di finanziamento e procurement, perché senza massa critica il riarmo resta una somma di bilanci nazionali che si pestano i piedi.

E dentro questa dinamica c’è un effetto collaterale inevitabile: se i pilastri diventano soprattutto Londra e Parigi, allora la sicurezza europea si regge su capitali che hanno – storicamente – ambizioni di guida, non vocazione al pari grado.

La notizia politica che non viene detta

Monaco 2026 non certifica “solo” una conferenza riuscita o fallita. Certifica un’abitudine: l’Europa accetta l’idea di una guerra lunga come condizione strutturale, pur di non perdere l’ombrello americano. E intanto scopre che l’ombrello si apre e si chiude dove decide Washington, non dove chiedono i comunicati europei.

È questa la minorità: parlare da soggetto strategico, ma essere trattati da destinatario di decisioni altrui.

"Mi piace""Mi piace"