LA COLPA NON È DEI PM – Abbiamo il peggiore dei sistemi. Nessuno può sapere chi ha ricevuto finanziamenti prima delle urne e i concessionari pubblici non hanno dei limiti

(DI PIER LUIGI PETRILLO* – ilfattoquotidiano.it) – In tutte le democrazie i privati finanziano la politica ma solo in Italia le regole consentono di acquistare il consenso della politica senza rendere conto a nessuno e senza che l’elettore possa saperlo. I casi recenti di cronaca, da Bari a Genova, sono solo la punta di un iceberg.

Nei giorni scorsi il Foglio ha sottolineato come i privati finanzino quei partiti che hanno (già) obiettivi a loro più consoni. È vero solo in parte perché, dopo il tracollo delle ideologie e dei partiti strutturati, i programmi dei candidati si formano anche sulla base dei finanziamenti dei gruppi di interesse e dunque seguono e assecondano (e non precedono) le contribuzioni private. D’altronde è quanto avviene da sempre negli Stati Uniti dove, in occasione di ogni elezione, i gruppi di pressione creano dei “comitati” – i Political Action Committee – per sostenere il proprio interesse e acquisire finanziamenti da versare, poi, al candidato che si impegna ad inserire nel programma quell’obiettivo. Il punto è che negli Usa tutto questo è rigorosamente trasparente: chiunque conosce, ben prima del voto, quali PAC sono attivi, per chi operano, da chi sono finanziati e quali candidati li hanno accettati. In Gran Bretagna è diverso ma anche qui la trasparenza è assoluta e le norme impediscono corto circuiti: l’eletto che ha ricevuto una qualche “sponsorizzazione” da parte di una lobby non può intervenire su quell’interesse e, qualora lo faccia, deve ricordare pubblicamente di aver ricevuto il contributo di modo che chi lo ascolta possa comprendere le ragioni di determinate posizioni.

In Italia la legislazione vigente è un miscuglio di norme che, sostanzialmente, limitano il finanziamento pubblico e incentivano il finanziamento privato. Nelle maglie di tali norme proliferano le zone d’ombra perché molteplici sono i “buchi” normativi.

In primo luogo la legge impone la trasparenza dei finanziatori solo dopo le elezioni. I soggetti che abbiano partecipato alle elezioni politiche o regionali devono trasmettere i rendiconti alla Corte dei conti dopo 45 giorni dall’insediamento delle assemblee e quest’ultima li controlla nei sei mesi successivi. Prima, dunque, del voto, non sussiste nessun obbligo di trasparenza: in Italia l’elettore non ha il diritto di sapere chi finanzia la politica e dunque non può votare con consapevolezza.

In secondo luogo nei rendiconti che presentano alla Corte dei Conti, i partiti dichiarano spesso di avere attinto a “risorse proprie” non sussistendo alcun obbligo di dettagliare l’origine di tali risorse.

Per capire di cosa stiamo parlando, si consideri che nelle ultime elezioni regionali in Liguria, la Lega di Salvini ha dichiarato di aver utilizzato 295 mila euro di fondi propri, il Pd 32 mila, i 5 Stelle 23 mila, Fratelli d’Italia 17 mila. Perché la legge non impone di indicare la fonte di tali risorse?

In terzo luogo in Italia non sussiste alcun divieto di finanziamento da parte di società che ricevono contributi da Stato o Regioni o la cui attività dipende da autorizzazioni o concessioni pubbliche. In Germania o Francia è vietato mentre da noi è normale che si finanzi la campagna elettorale di un candidato presidente di Regione nella speranza di ottenere la conferma, la proroga o l’estensione della concessione di cui si è titolari.

In quarto luogo manca una autorità unitaria di controllo ma esistono 3 diversi soggetti chiamati a vigilare sui contributi ai partiti: la Corte dei conti, il Collegio regionale di garanzia sulle spese dei singoli candidati presso ciascuna corte d’appello, la Commissione per il controllo dei rendiconti dei partiti politici presso il Parlamento. Al riguardo più volte Consiglio d’Europa ed Ocse hanno richiamato i governi italiani ma il legislatore è sempre rimasto sordo.

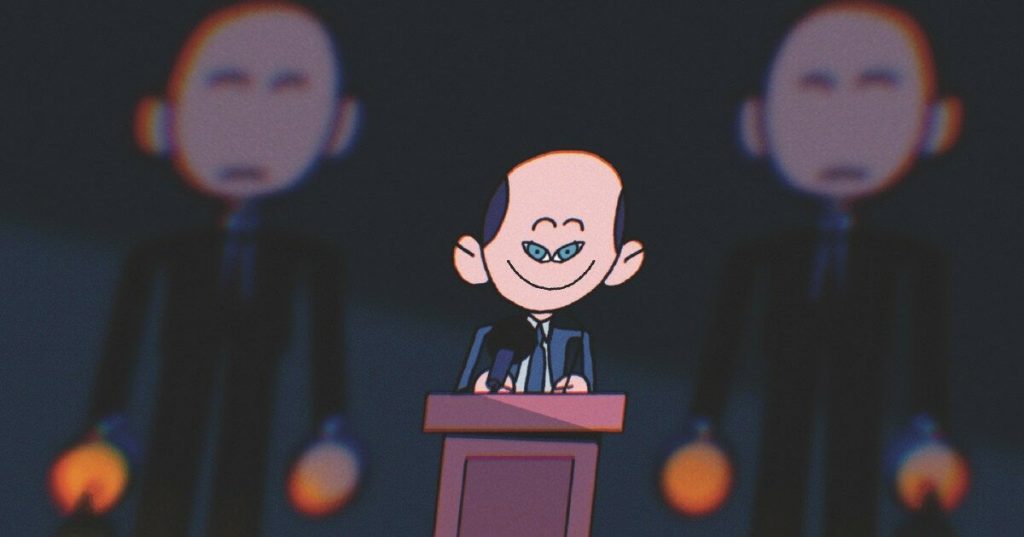

In un quadro così frastagliato, il finanziamento della politica è la chiave di accesso al potere pubblico: basti pensare che quando le Camere esaminano un certo provvedimento, la scelta di audire una lobby anziché un’altra è rimessa alla totale discrezionalità della politica. Sicchè anche il semplice diritto a poter esprimere una opinione passa attraverso la richiesta di un favore all’amico. Nell’assenza, poi, di regole sui partiti, sui sindacati, sulle lobby e su tutti i soggetti che anche attraverso strumenti digitali influenzano l’azione pubblica, il politico è in uno stato di sudditanza psicologica rispetto al finanziatore privato, specie se fa parte di partiti fantoccio o personali. Finchè il quadro normativo resterà questo, la politica non potrà accusare la magistratura di fare le indagini ma sarà responsabile di alimentare, con la propria inerzia, un clima di sfiducia verso le istituzioni e non avrà alcun alibi.

* Professore Unitelma Sapienza – Luiss Guido Carli.